News & Facts

Pflanzenkohle – Klimafreundlicher Bodenverbesserer und Energieträger

Pflanzenkohle – Klimafreundlicher Bodenverbesserer und Energieträger

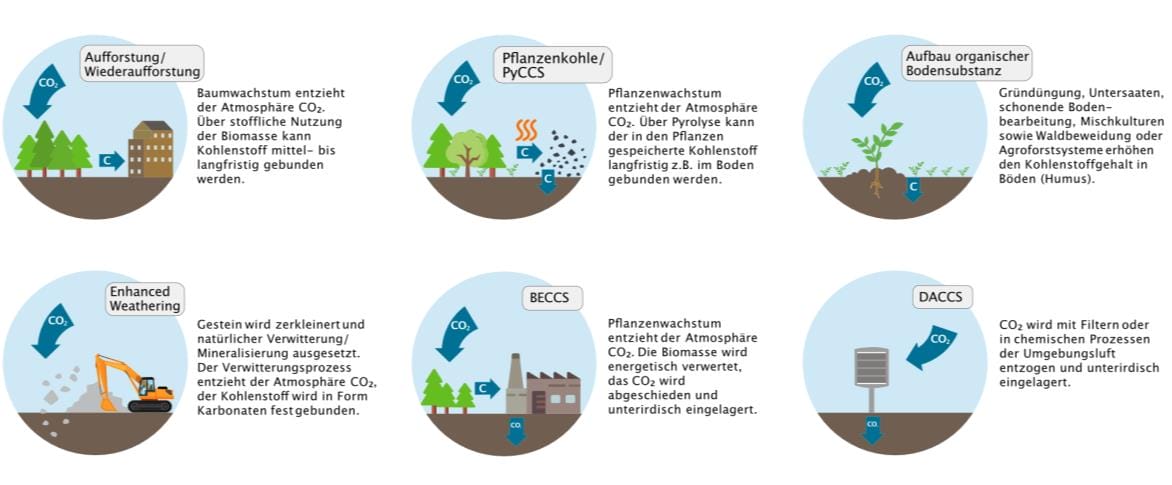

Pflanzenkohle (auch Biokohle oder englisch Biochar) ist ein holzkohleartiges Material, das durch Pyrolyse pflanzlicher Biomasse in sauerstoffarmer Umgebung entsteht. Dabei werden organische Stoffe bei etwa 350–1000 °C thermisch zersetzt und ein Kohlenstoffrückstand gewonnen. Die Ausgangsstoffe sind nachwachsende Rohstoffe wie Holz, Heckenschnitt, Laub oder Grünabfälle aus der Region. Nach dem Europäischen Biochar-Zertifikat (EBC) wird Pflanzenkohle genau definiert als Material aus thermochemischer Umwandlung pflanzlicher Stoffe unter stark reduziertem Sauerstoff. Ihr hoher Kohlenstoffgehalt (teilweise über 90 %) und die poröse Struktur machen sie äußerst stabil und langlebig gegenüber mikrobieller Zersetzung.

Positive Eigenschaften und Anwendungen

Bild: Ein junges Keimblatt wächst in dunkler Pflanzenkohle. Pflanzenkohle wirkt im Boden wie ein Kohlenstoffspeicher und verbessert dabei langfristig die Fruchtbarkeit. Pflanzenkohle verbessert vor allem die Bodenstruktur und -fruchtbarkeit. Sie erhöht die Wasserhaltekapazität und bindet Nährstoffe im Boden, die dann langsam an Pflanzen abgegeben werden. Das ist besonders in sandigen, nährstoffarmen Böden vorteilhaft und kann dort langfristig den Humusaufbau fördern. Untersuchungen zeigen, dass bereits moderate Beimengungen Pflanzenkohle die Fruchtbarkeit verbessern und Trockenstress mindern können.

Auch im Umweltschutz leistet Pflanzenkohle wertvolle Dienste: Sie fungiert als Filter für Boden und Wasser. Chemische Schadstoffe, Schwermetalle oder sogar Arzneimittelrückstände können an der porösen Kohleoberfläche adsorbiert werden. Beispiele sind die Bindung von Schwermetallen in belasteten Böden oder die Verringerung von Nährstoffauswaschung ins Grundwasser. In Feldversuchen reduziert Pflanzenkohle nachweislich den Eintrag von Düngern ins Wasser und verbessert so die Qualität des Grundwassers.

Durch die langfristige Bindung von Kohlenstoff trägt Pflanzenkohle entscheidend zum Klimaschutz bei: Bei der Pyrolyse wird der zuvor von den Pflanzen aufgenommene Kohlenstoff dauerhaft im Boden fixiert. Dieser „grüne Kohlenstoff“ bleibt über Jahrzehnte bis Jahrhunderte stabil gebunden und entzieht der Atmosphäre CO₂. Damit wirkt der Einsatz von Pflanzenkohle klimapositiv.

Weitere Einsatzbereiche sind beispielsweise als Futterzusatz (Förderung der Verdauung, weniger Antibiotikaeinsatz), in der Tierhaltung (Geruchs- und Feuchtebindung im Einstreu) oder sogar im Bauwesen (als CO₂-neutraler Zuschlagstoff für Beton oder Asphalt). Insgesamt gilt: Pflanzenkohle ist ein echtes „Multitalent“ – sie speichert CO₂, steigert Boden- und Wasserqualität und kann vielfältige Produkte (Kompost, Substrate, Filter) aufwerten.

Pflanzenkohle aus Rückwärtskraftwerken (Syncraft Schwaz)

Ein Rückwärtskraftwerk ist ein neuartiges Biomassekraftwerk, das regionale Holzreste (z. B. Hackschnitzel aus Waldrestholz) nutzt und neben Strom und Wärme auch Pflanzenkohle erzeugt. Syncraft aus Schwaz (Tirol) hat solche Anlagen entwickelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Biomasseanlagen wird hier ein Teil des Holzes pyrolytisch vergast. Etwa 30 % des in der Holzbrennmasse enthaltenen Kohlenstoffs bleibt dabei als fester „Grüner Kohlenstoff“ (Pflanzenkohle) zurück, während der Rest als Strom, Wärme und Biogas genutzt wird.

Ein Beispiel zeigt die Praxis: Das Rückwärtskraftwerk der Südwestdeutschen Salzwerke in Heilbronn wurde von Syncraft errichtet. Täglich verfeuert die Anlage rund 16,9 t Hackschnitzel aus der Region und gewinnt daraus etwa 2,6 t hochwertige Pflanzenkohle. Dadurch spart sie jährlich rund 4500 t CO₂ ein und bindet weitere 2200 t CO₂ dauerhaft in der erzeugten Pflanzenkohle. Dieser „zweite“ Energieträger (Pflanzenkohle) wird als Gartensubstrat oder Bodenverbesserer vermarktet, kann aber auch direkt in landwirtschaftlichen Feldern eingebracht werden.

Syncraft-Anlagen veranschaulichen: Waldrestholz wird zu Strom, Wärme, Gas und Kohlenstoff umgewandelt. So entsteht nicht nur erneuerbare Energie, sondern gleichzeitig eine aktive CO₂-Senke. In Summe binden diese Kraftwerke mehr CO₂ im Boden, als sie emittieren.

Vorteile der Rückwärtskraftwerke

- Klimaschutz: Durch die ganzheitliche Nutzung entsteht ein Minus-CO₂-Effekt. Das ungennutzte Waldrestholz würde sonst nach und nach CO₂ freisetzen. Stattdessen wird das CO₂ in Pflanzenkohle gespeichert, und Emissionen können durch Zertifikate kompensiert werden.

- Hohe Effizienz: Durch Kombination von Dampfkraft und Abgas-Wärmerückgewinnung (z. B. über eine ORC-Stufe) erreichen Rückwärtskraftwerke Gesamtwirkungsgrade von rund 90 %. Syncraft gibt einen Brennstoffnutzungsgrad von über 90 % an (30 % elektrisch, 62 % thermisch).

- Kreislaufwirtschaft: Verwendet werden lokale Resthölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft, Transportwege bleiben kurz. Asche und Nebenprodukte können als Dünger genutzt werden, was den Nährstoffkreislauf schließt.

- Regionale Wertschöpfung: Die lokale Holzindustrie profitiert von der Nachfrage. Gerade in alpenländischen Gebieten reduzieren solche Anlagen die Abhängigkeit von fossilen Importen und stärken die Versorgungssicherheit.

- Vielseitige Produkte: Gleichzeitig entstehen Wärme (für Fernwärme oder Industrie), Strom und grünes Gas. Überschüsse können gespeichert oder in Sektorenkopplung (Mobilität, Bio-Energienetze) integriert werden.

Diese Synergien machen Rückwärtskraftwerke sehr zukunftsfähig: Sie verbinden effiziente Energieproduktion mit aktiver CO₂-Reduktion und stärken die regionale Ökonomie gleichzeitig.

Ausblick: Wachstumspotenzial und Zukunft

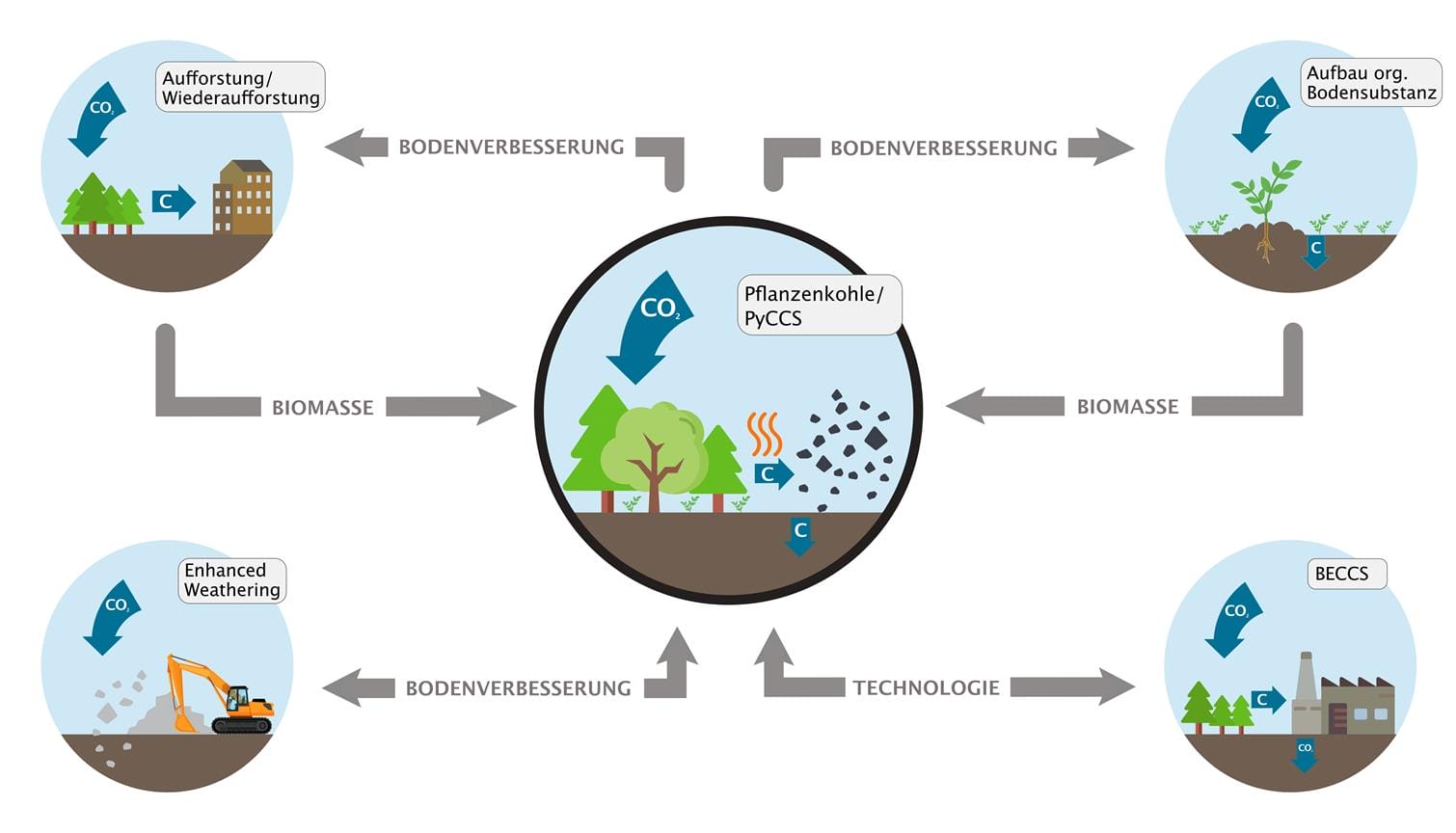

Pflanzenkohle gilt als Schlüsseltechnologie für Klima und Landwirtschaft. Fachleute betonen, dass Biokohle nicht nur Böden verbessert, sondern durch dauerhafte Kohlenstoffspeicherung aktiv CO₂ entfernt. Dieser Effekt wurde unter anderem im IPCC-Sonderbericht („1,5 °C-Ziel“) hervorgehoben. Langzeitversuche haben bereits bestätigt, dass der gebundene Kohlenstoff über Jahrzehnte im Boden verbleibt.

Parallel wächst die Nachfrage nach Pflanzenkohle weltweit rasant. Der europäische Markt wird durch Zertifikate und Förderprogramme für CO₂-Speicherung gestärkt. Neue Anwendungen – von grünen Düngern über Wasserfilter bis zu CO₂-neutralen Baustoffen – werden laufend erforscht. Aktuelle Entwicklungen wie die Rückwärtskraftwerke von Syncraft oder das Alpbacher Projekt zeigen, wie Energiewende und Bodenökologie Hand in Hand gehen können.

Insgesamt eröffnet Pflanzenkohle enormes Zukunftspotenzial: Sie ermöglicht eine klimapositive Kreislaufwirtschaft, in der Energie aus Biomasse gewonnen wird, ohne zusätzliches CO₂ freizusetzen, und gleichzeitig wertvoller Humus entsteht. Damit können Landwirtschaft, Energiesektor und Umweltschutz gemeinsam gestärkt werden – eine echte Win-win-Situation für Bauern, Verbraucher und das Klima.

Quellen: Offizielle Angaben von Syncraft, Bioenergie Alpbach und Fachinstitutionen, u. a. europäisches Biochar-Zertifikat, Forschung der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) und Branchenberichte.